Auch vor Laboren der chemisch-pharmazeutischen Industrie macht die Digitalisierung nicht halt. Deshalb fand die zweite Sozialpartnerveranstaltung zum Thema Digitalisierung im smartLab der Universität Hannover statt – einem vollfunktionsfähigen Musterlaborder Zukunft.

Den Prozess der zunehmenden Digitalisierung gemeinsam zu gestalten, wirft eine Reihe an Fragen auf. Zum Beispiel: Wie sieht das Labor der Zukunft aus, welche Technik könnte bald Standard sein und welche Rolle spielt dabei der Mensch? Antworten auf diese Fragen gab eine Sozialpartnerveranstaltung, die mit dem niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im smartLab der Universität Hannover – einem vollfunktionsfähigen Musterlabor der Zukunft – durchgeführt wurde.

Und so sieht es aus: Beim Betreten des Labors fällt der erste Blick auf die Möbel. Das Erfolgsrezept modularer Regale und Schränke eines großen schwedischen Möbelhauses stand Pate. Das Labor der Zukunft besteht aus mehreren wabenförmigen Schränken. Sie beherbergen einige Finessen wie einen integrierten Laborkühlschrank oder einen Roboterarm. Anhand eines sogenannten Use-Cases aus der Biotechnologie führten die Wissenschaftler den Teilnehmern den Einsatz von Datenbrillen vor, demonstrierten wie die einzelnen Laborgeräte miteinander kommunizieren und luden zum Ausprobieren ein. „Hier bekommt Industrie 4.0 ein Gesicht“, betonte Ralf Becker, Landesbezirksleiter IG BCE Nord.

Soziale Interaktion beibehalten

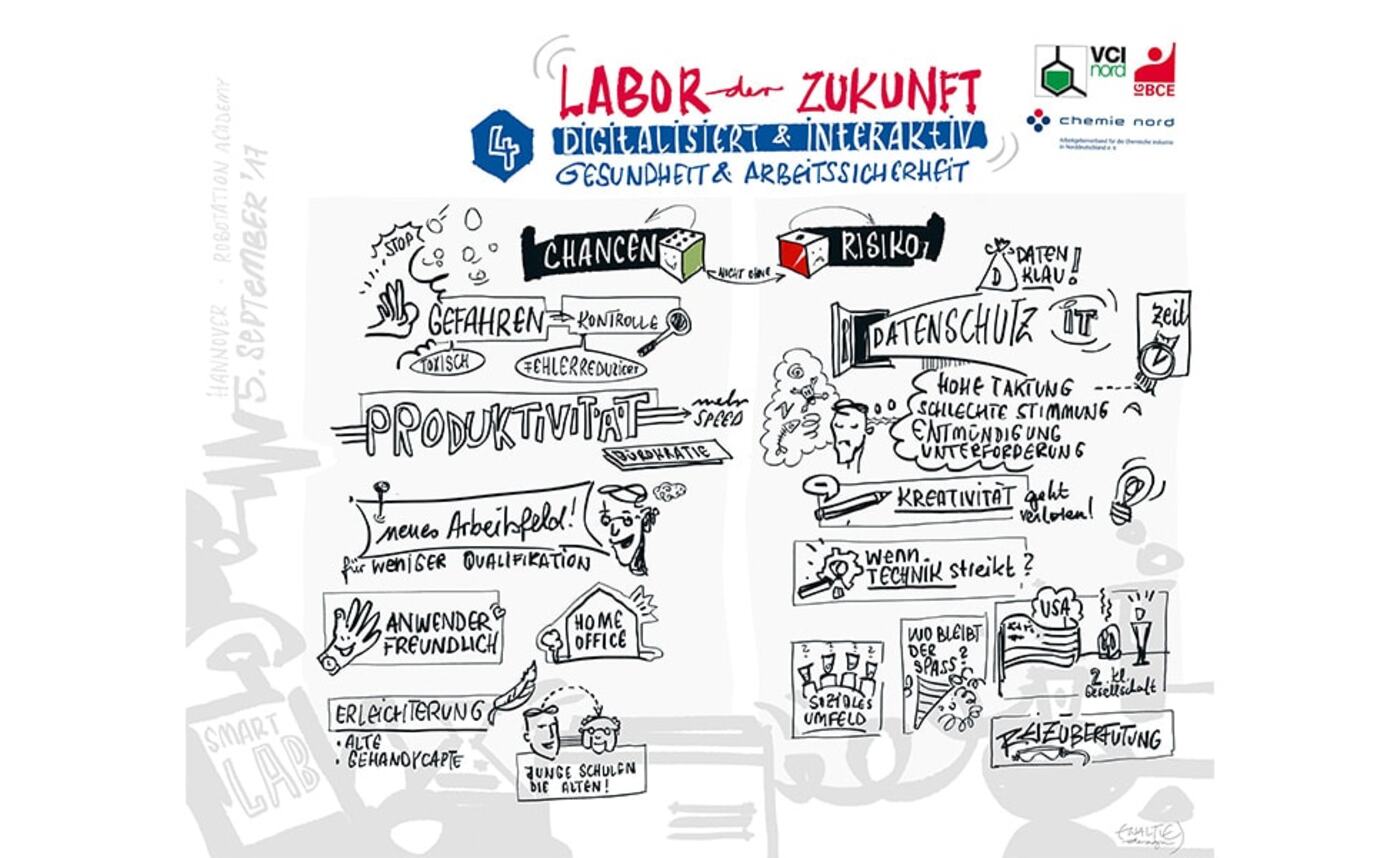

Expertenvorträge und Workshops vertieften im Laufe der Veranstaltung einzelne Aspekte, zum Beispiel die notwendigen Qualifikationen von Mitarbeitern sowie Arbeitssicherheit und Gesundheit. Dabei wurde deutlich: Vorteilen wie der Personalisierung von Arbeitsplätzen oder erhöhte Sicherheitsanforderungen verlässlich zu erfüllen, stehen eine Reihe möglicherweise negativer Faktoren gegenüber. So sollte sichergestellt werden, die soziale Interaktion unter Kollegen oder Kreativität nicht einzuschränken und besonders ältere Menschen auf dem Weg der zunehmenden Digitalisierung ausreichend einzubinden. Denn bauten Unternehmen bisher in der Regel auf Seniorität – das heißt, ältere Mitarbeiter erklären jüngeren Kollegen Abläufe und geben ihr Wissen weiter – dreht sich bei Fragen rund um die Bedienung neuer technischer Geräte das Blatt. Hier verfügen in der Regel jüngere Kollegen über einen Wissensvorsprung, erklärte Frank Nägele, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. „Der limitierende Faktor der Digitalisierung wird künftig nicht mehr die Technik, sondern werden die Mitarbeiter sein“, betonte Nägele weiter.

Neben der Akzeptanz der Mitarbeiter wird aber auch der Aufgabenbereich eine wesentliche Rolle dabei spielen, wie stark sich die Digitalisierung durchsetzt. „Während bei standardisierten Prozessen das Potenzial groß ist, ist es in der Forschung und Entwicklung geringer. Viele Fragen sind noch offen, auf die wir als Sozialpartner – und das ist die entscheidende Stärke unserer Branche – gemeinsam die bestmöglichen Lösungen finden werden“, fasste Jochen Wilkens, Geschäftsführer VCI Nord und Hauptgeschäftsführer ChemieNord, die Veranstaltung zusammen.